Concertina 2025 met les festivaliers en appétit !

Du 26 au 29 juin 2025 se sont tenues à Dieulefit (Drôme) les 5èmes Rencontres estivales CONCERTINA autour des enfermements sur le thème « APPETITS » avec une cinquantaine de rendez-vous et une Journée interprofessionnelle art, culture, enfermements Justice-Santé-Social.

Venus non seulement de tout la région de Dieulefit mais aussi de toute la France et même de l’étranger, les Festivaliers ont pu vivre des controverses, écouter des conférences, participer à des grands entretiens, visiter des expositions, débattre à l’issue de passionnantes tables-rondes et se rencontrer pour partager leurs propres expériences.

La conférence inaugurale passionnante sur : « Prendre soin, un horizon politique » fut donnée par Pinar Selek, sociologue franco-turque et présidente de cette 5ème édition de Concertina. Ses travaux sur la diaspora politique kurde lui ont valu une arrestation en 1998 et des interrogatoires menés sous la torture. Elle est toujours sous la menace d’une condamnation à perpétuité en Turquie. Elle enseigne à l’Université Côte d’Azur de Nice.

Beaucoup d’émotion a jailli lors du grand entretien avec Corentin Blanchard, engagé aujourd’hui dans la prévention de la délinquance, de la récidive et des phénomènes de rixes avec son association Rêve2Loup que vous pouvez découvrir à travers deux vidéos et cet écho de l’une de ces interventions en août 2024.

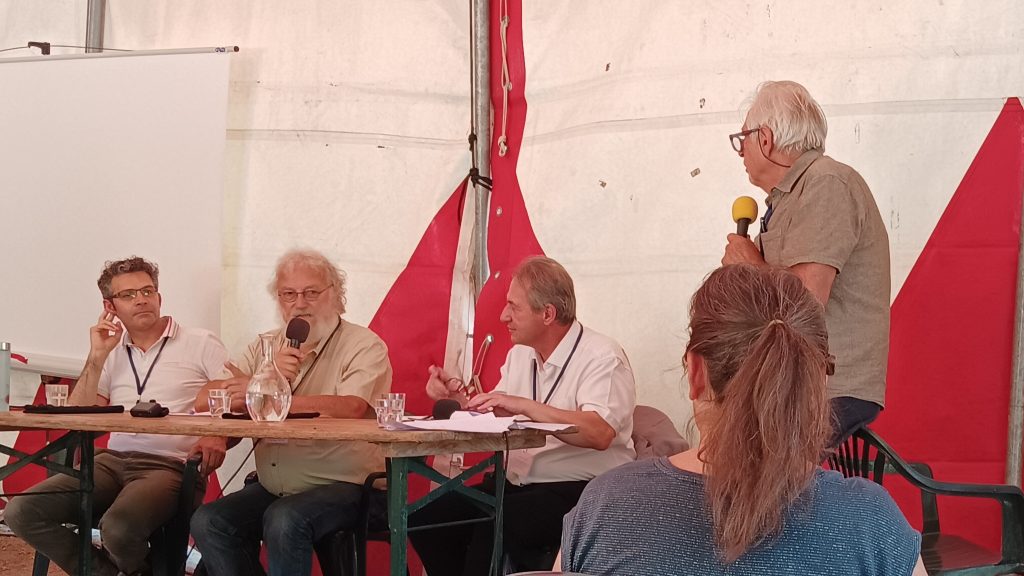

Lors d’une table-ronde intitulée : « Syndicats pénitentiaires : la toute-puissance ? », Philippe Pottier, ancien directeur de l’Ecole nationale de l’administration pénitentiaire (ENAP), Jean-Charles Froment, universitaire, et Alexandre Bouquet, directeur du centre pénitentiaire d’Avignon-le-Pontet et secrétaire national du syndicat national des dirrecteurs pénitentiaires ( SNDP- CFDT), ont partagé leurs expériences et fait apparaître combien il était difficile de faire évoluer les institutions tant pénitentiaires que syndicales dans un monde fracturé et sous la pression des partis politiques, de l’opinion publique et des politiques gouvernementales où le sécuritaire prend une place de plus en plus importante, au détriment des personnes, qu’elles soient agents pénitentiaires ou personnes détenues.

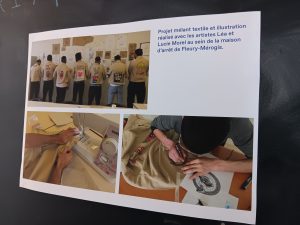

Ces riches débats avaient été précédés d’une Journée interprofessionnelle sur le thème : « Droits culturels et lieux d’enfermement : une utopie ? ». Elle réunissait une trentaine de participants venus de différentes régions et intervenant dans des lieux aussi divers qu’EHPAD, direction de la Protection judiciaire de la jeunesse, SPIP, maison d’arrêt, université, compagnie théâtrale, association, hôpital… Ce temps de partage des pratiques professionnelles permit aux uns et aux autres de grandir dans une attention aux droits des personnes démunies et en situation d’enferment et dans la découverte de pratiques professionnelles innovantes dans un contexte de restriction des budgets.

Cette 5ème édition était soutenue par la Fondation Après-Tout.